金属活字、写植、デジタルフォントと技術環境の変化に寄り添いながら和文活字書体を供給し続けてくれている株式会社モトヤ(https://www.motoyafont.jp/)は、

株式会社モトヤ商店は、『国勢総覧 第17版』(国際連合通信社、昭和33年)では「大正14年創業」「昭和24年4月創立」とされているのですが(294ページ:https://dl.ndl.go.jp/pid/1692760/1/694)、『兵庫県の印刷史』(兵庫県印刷紙工品工業協同組合、昭和31年)には「活字販売で有名なモトヤ商店が、姫路に店を開いた

創業に関しては、『大阪印刷百年史』に「大正11年2月、古門慶次郎(古門正夫の厳父)により、姫路市において創業」とあるように(「各社沿革史」398ページ:https://dl.ndl.go.jp/pid/12047111/1/205)、公式サイト「モトヤフォントの歴史」が記す

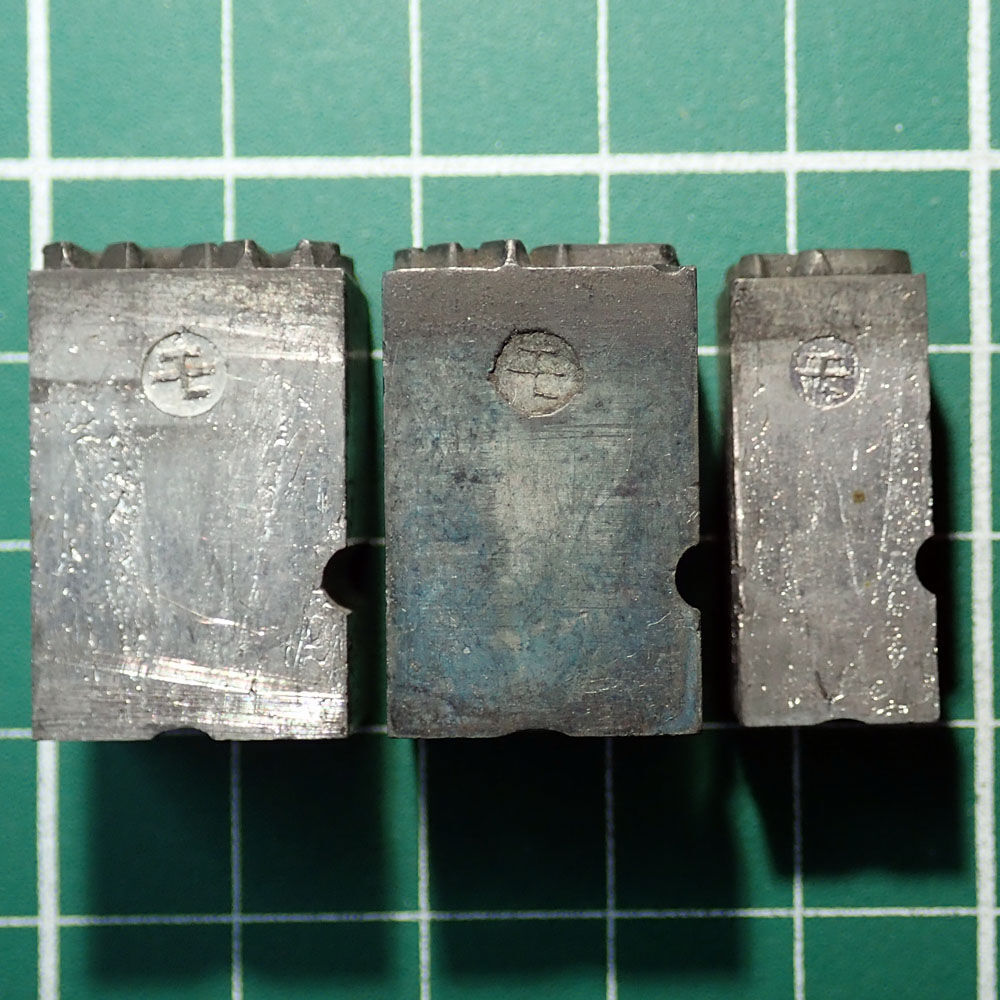

この3年ほどの間に、先日の中空活字(「盛功社吉田民助の特許である中空大型活字鋳造装置によって太平洋戦争期に鋳造されたものと思われる初号明朝活字」)と同じ印刷所さんに伝存していた、28本の㋲ピンマーク入り初号明朝活字と1本の㋲ピンマーク入り初号角ゴシック活字、そして一号明朝活字をお迎えさせていただいていました。

新旧字体の具合やモトヤの履歴から、この活字は大正末か昭和ヒトケタから昭和23~24年頃までの期間に鋳造されたものと、以降昭和33年頃までに鋳造されたものの2グループに分かれているのではないかと予想しています*2。

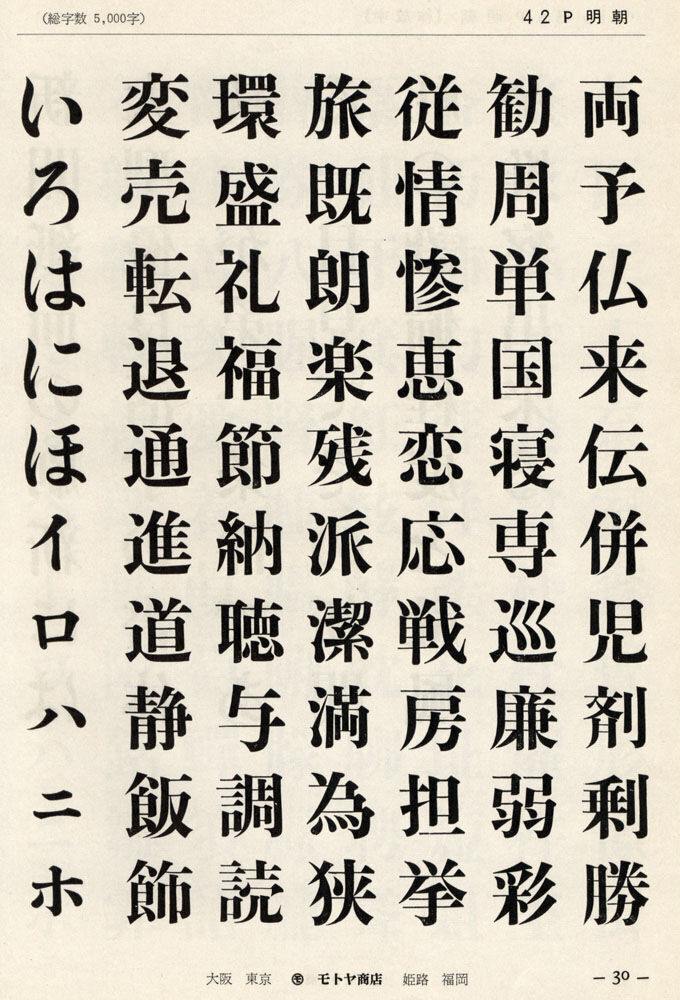

ちなみに、モトヤ商店名義でおそらく

モトヤ製活字の大きさと重さ

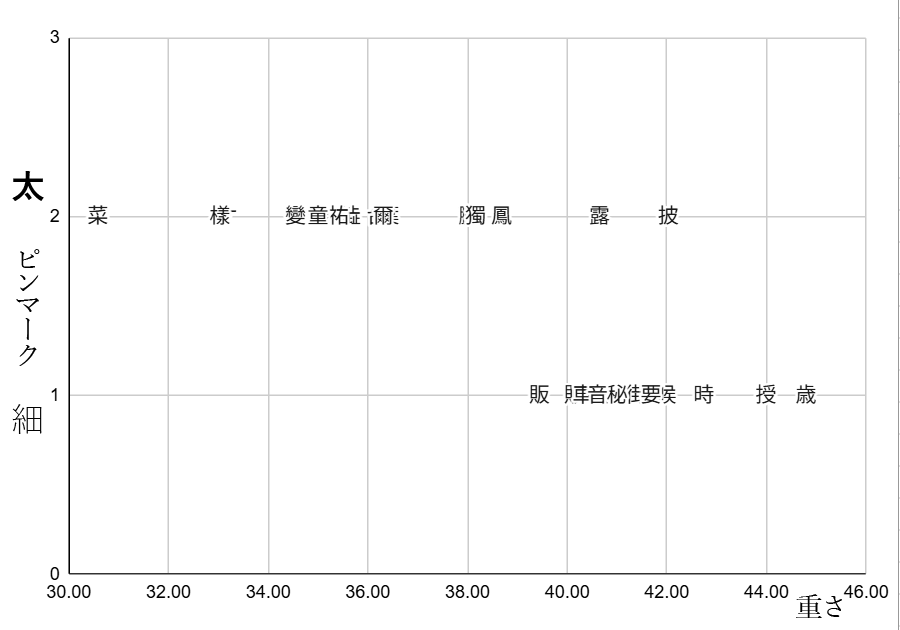

今般、朝日堂の時などと同じく、「秀英初号明朝フェイスの秀英舎(製文堂)製初号ボディ活字と42ptボディ活字」と同じ計り方で初号活字の大きさと重さを計ってみました。「築地初号フェイスの東京築地活版製造所製初号ボディ活字・42ptボディ活字と15mmボディ規格による錯乱の跡」に記した青山進行堂の活字と築地活版の活字のサイズ分布に今回のモトヤ初号を重ねてみましたが、概ね42ptボディーと見て良さそうです(縦方向の大きさを見ると29本中26本は14.598±0.18mmの範囲に収まっており、これは42ptボディーと思って間違いないものと思われるのですが、14.78mmを超える「授」「要」「秘」の3本は単なる外れ値ではなく「築地初号格」かもしれません)。

従来作っていなかったグラフで今回我ながら興味深く感じられたのが、重さの分布です。

外れ値のものが見つかるのは常のことですが、微妙な大きさのバラつきとは別に、大きく分けて38グラムより重いグループと37グラムより軽いグループに分かれているように見受けられます。重量級17本のうち10本は40.14グラムから42.03グラムの範囲にあり、軽量級12本のうち8本が34.55グラムから36.42グラムの範囲にあります。

初号活字の重さについては「秀英初号明朝フェイスの秀英舎(製文堂)製初号ボディ活字と42ptボディ活字」の後半でも触れていて、〈「初号ボディ」で38g前後、「42ポイントボディ」で40g前後となるグループ(点、正、洗、濯、毅、段、和、量)と、「初号ボディ」で30g前後のもの(江、牢、物)の2グループ〉に分かれているようだ――という観察結果でした。

モトヤ製の活字も、「菜、ケ、樣」等は軽量級の外れ値ではなく〈「初号ボディ」で30g前後〉に相当する超軽量グループと見るべきで、「時、授、歳」等は重量級の外れ値ではなく超重量級グループということになるのでしょうか。

2種類の㋲ピンマークとモトヤ製初号活字の重さ

ピンマーク斜め方向の写真を撮った「葉」は軽量級の最重量である36.42グラム、「音」は重量級の標準範囲と思われる40.61グラムでした。29本の初号活字に刻印されているピンマークをよく見ると、細丸ゴシック風の「モ」(「音」に刻印されているもの)と、中太角ゴシック風の「モ」(「葉」に刻印されているもの)という2種類に分類できそうです。

重さの分布について、y軸を「活字サイズ縦」から「ピンマーク種別」に変更して確認してみましょう。

細丸ゴシック風の「㋲」には軽量級のものが無く、中太角ゴシック風の「㋲」は概ね軽量級(一部「超軽量級」と「重量級」含む)という状態に分かれていました。

先ほどまでとは少し見方を変え、ピンマークと重さの関係は、次のように考えるのが良さそうに思えます。

- 細丸ゴシック風の「㋲」は「初号ボディ」用の鋳型で特定の鋳造機によって鋳込まれた。

- 中太角ゴシック風の「㋲」は「42ptボディ」用の鋳型で鋳込まれている。

- 42ptボディの活字は複数の鋳造機によって鋳込まれており、㋑「ス」が多く入ってしまい超軽量に仕上がる機械、㋺ほどほどの重さに仕上がる機械、㋩「ス」の入りが極めて少なく重量級に仕上がる機械――の少なくとも3種類が使われた。

3番目の観点のうち特に㋑は、実際には鋳造に用いた機械(機種)の違いではなく、終戦直後の時期に「文字面にさえスが入っていなければ十分」という粗製乱造(せざるを得なかった状況)によるものかもしれません。

先ほどのモトヤ商店『書体』(推定昭和32年刊)の冒頭、同社の「経歴書」は、次のような書き出しになっています。

当社は大正十一年現社長の先代古門慶次郎氏が兵庫県姫路市本町に於てモトヤ商店を創業、活字の製造印刷材料の販売を開始第二次世界大戦まで堅実に営業して参りました、昭和二十年七月四日戦災を蒙り一切を灰燼に帰しましたが翌月直に戦災機械を修理復興に着手、姫路に於て活字製造を再開いたしました

昭和二十一年三月大阪市南区塩町通り一丁目の現住所に進出、母型・活字の製造販売を開始、関西印刷業者の復興に率先協力、大方業者より多大の感謝を寄せられました

昭和二十四年四月一日組織を株式会社に改め(資本金壱百萬円也)古門正夫社長、古門龍雄専務に就任、本店を大阪へ移し、姫路は支店として全国的に販路の拡張を図りました

いつか「活字資料館」を訪問する機会を持てたら、初号活字のピンマークが2種類存在することと活字鋳造機の関係について、伺ってみたいと思います。

*1:「社名変更」を告げる『月刊印刷時報』172号(昭和33年9月)の雑報欄では大阪本社・東京支社・九州支社が「株式会社モトヤ」とされ、創業地のみ「株式会社姫路モトヤ商店」となっている一方で(88頁:https://dl.ndl.go.jp/pid/11434635/1/67)、短冊広告での名称は東京支社も大阪本社も「株式会社モトヤ商店」のままでした(https://dl.ndl.go.jp/pid/11434635/1/77)。

*2:株式会社モトヤでは