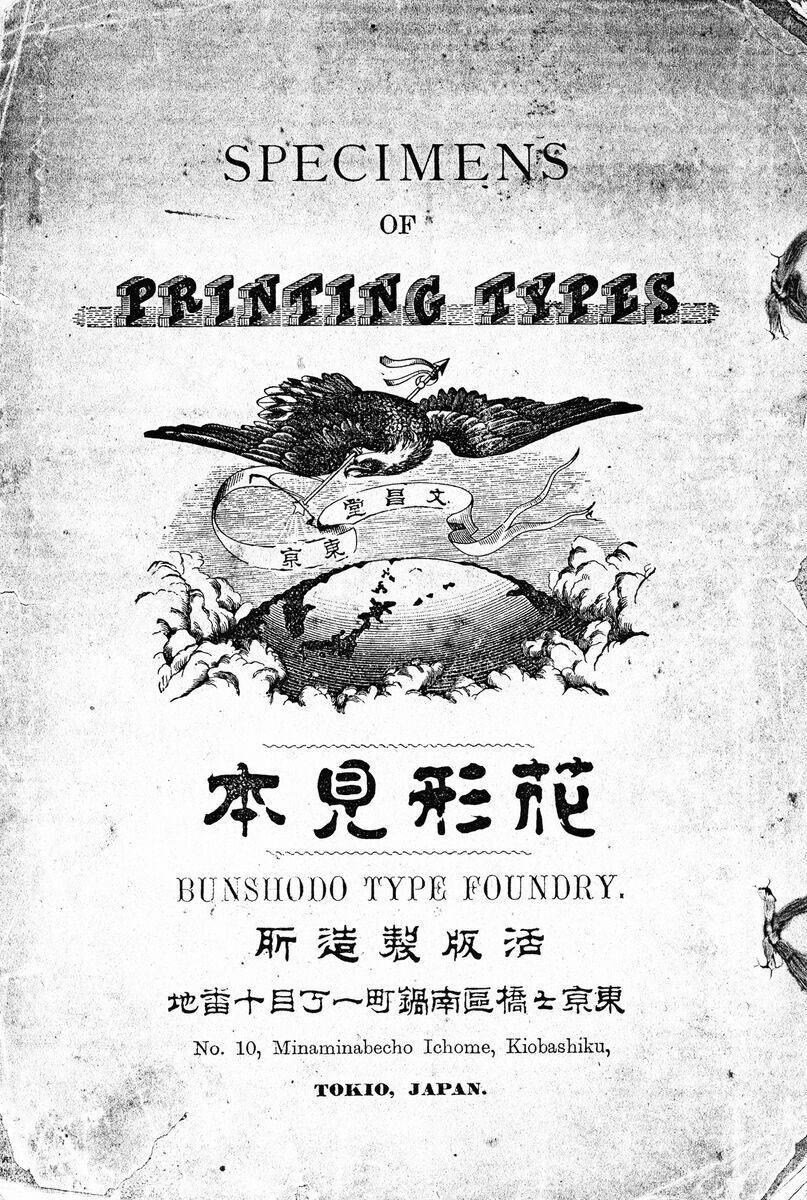

日本で最初の隷書活字製造販売元として知られる活版製造所文昌堂が発行した、花形を主題とした活字見本帳である『花形見本』が、印刷図書館に蔵されています(Za359 https://mba-web.co.jp/opac/prj/details.php?id=7686)。表紙のコピーが手元にあったことを完全に失念していた文昌堂『花形見本』を久々に見返したところ思いもよらぬ意匠のものだったため、文昌堂の概要をまとめ、併せて刊記のない『花形見本』の発行年を推定してみます。

横浜市歴史博物館小宮山博史文庫「仮名字形一覧」の「活字見本帳一覧」(https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/katsuji/jikei/data_katsuji/)に見える表紙と比べていただくと、文昌堂『花形見本』が飛び抜けてグラフィカルな仕立てになっていることに驚かれることと思います。

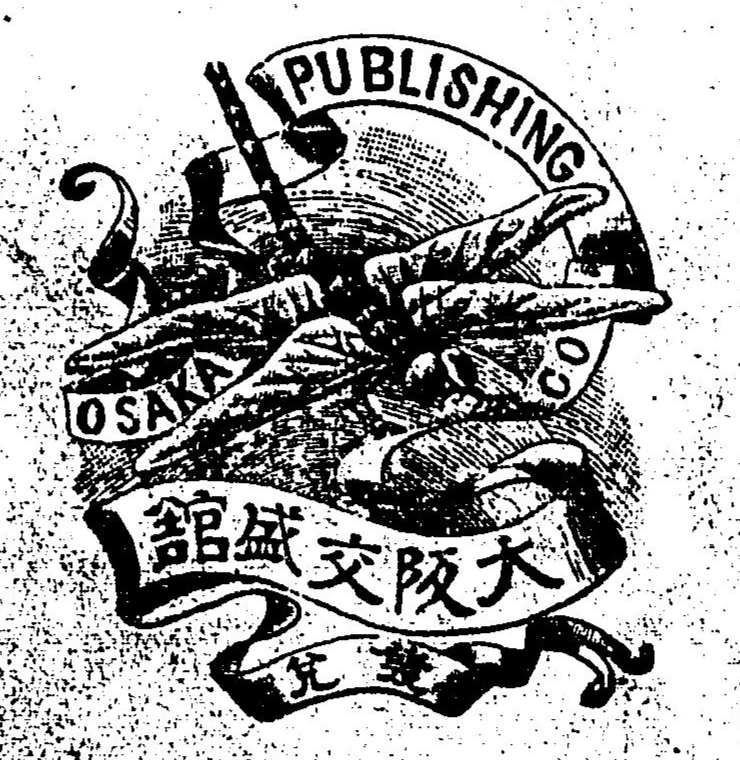

何と言っても、いま『近代出版研究』第3号(皓星社、2024.4 https://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408200/)で話題の「パブリッシャーズ・マーク」と同様の意匠で掲げられた文昌堂の図柄!

『京橋の印刷史』と『本邦活版開拓者の苦心』に見える文昌堂

文昌堂の足跡を記す数少ない資料が、この2点になります。

牧治三郎『京橋の印刷史』(東京都印刷工業組合京橋支部50周年記念事業委員会、1972年)*1の第1章中に「早期の活字製造業者」として「京橋地区の築地活版製造所と弘道軒を除いた活字鋳造業者の早期功労者として、本町三丁目書肆瑞穂屋清水卯三郎、銀座四丁目博聞社長尾景弼、南佐柄木町の文昌堂松藤善勝のほか秀英舎の製文堂の四業者を除外するわけにいかない。」とあり(20頁)、「松藤善勝の文昌堂活字製造所」という半頁のまとめが記されています(23頁)。全文を引いておきましょう。

明治十六年四月創業の京橋南佐柄木町一番地文昌堂は松藤善勝(幼名常吉)その他の共同出資で始めた活字店であった。

文昌堂は最初の隷書活字製造販売店で、松藤は長崎製鉄所活版伝習所で本木昌造とともに、ガンブルから電胎母型の製造と活字鋳造法の指導を受けた一人で勧工寮活版所十三等出仕から紙幣寮(後の印刷局)鋳造課長に出世し、退官後、活字販売を始めた経歴の持主。のちに文昌堂を他へ譲り、新富町で松藤善勝堂として再発足したが、松藤が有名になったのは、明治三十三年十月、都新聞のためにマリノーニ輪転印刷機胴から割出した九ポ七五の都式活字創製である*2。一時は、東京築地活版製造所の九ポ及十ポ活字と対抗、万朝報の扁平活字と三ツ巴になって、新聞界を風靡した。

松藤は、この外に連柱活字を考案するなど京橋区に於ける活字鋳造者として歴史上、書きもらすわけにはいかない。

『京橋の印刷史』が記す松藤の略歴は、幼名や「十三等出仕」という記載などから遠山景澄編『京浜実業家名鑑』(京浜実業新報社、明治40年〈1907〉507頁 https://dl.ndl.go.jp/pid/779587/1/282)に依拠して記されたものと想像され、この底本が紙幣寮での役職を「鑄字課長」と正しく記しているところ――明治36年の『印刷局沿革録』では明治9年10月のこととして「鑄字課長松藤善勝活字組立ニ要スル輕量ナル大小各種ノ込物ヲ鑄造スルコトヲ工夫セリ」と記載――を、『大正人名辞典』(東洋新報社、第4版:大正7年)の木戸善輔の項に「松藤氏は」「十一年鋳造課長に進み」とあることから(49頁 https://dl.ndl.go.jp/pid/11557513/1/1116)一部調整して書かれたのでしょう*3。

津田伊三郎編『本邦活版開拓者の苦心』(津田三省堂、1934年)の「江川次之進氏」の項には「尚ほ二十九年(明治:引用者注)には、隷書活字の創製者たる佐柄木町の文昌堂(元印書局の鑄造部技手松藤善勝氏村上氏等が明治十三年に設立したもの)を買収した」と記されています(180頁 https://dl.ndl.go.jp/pid/1908269/1/109)。

新聞広告に見る文昌堂――明治16年〈1883〉から明治20年まで

2012年に記した「新聞広告に見る文昌堂と江川活版」に掲げた新聞広告から、この時期の文昌堂の活動を辿ってみましょう。

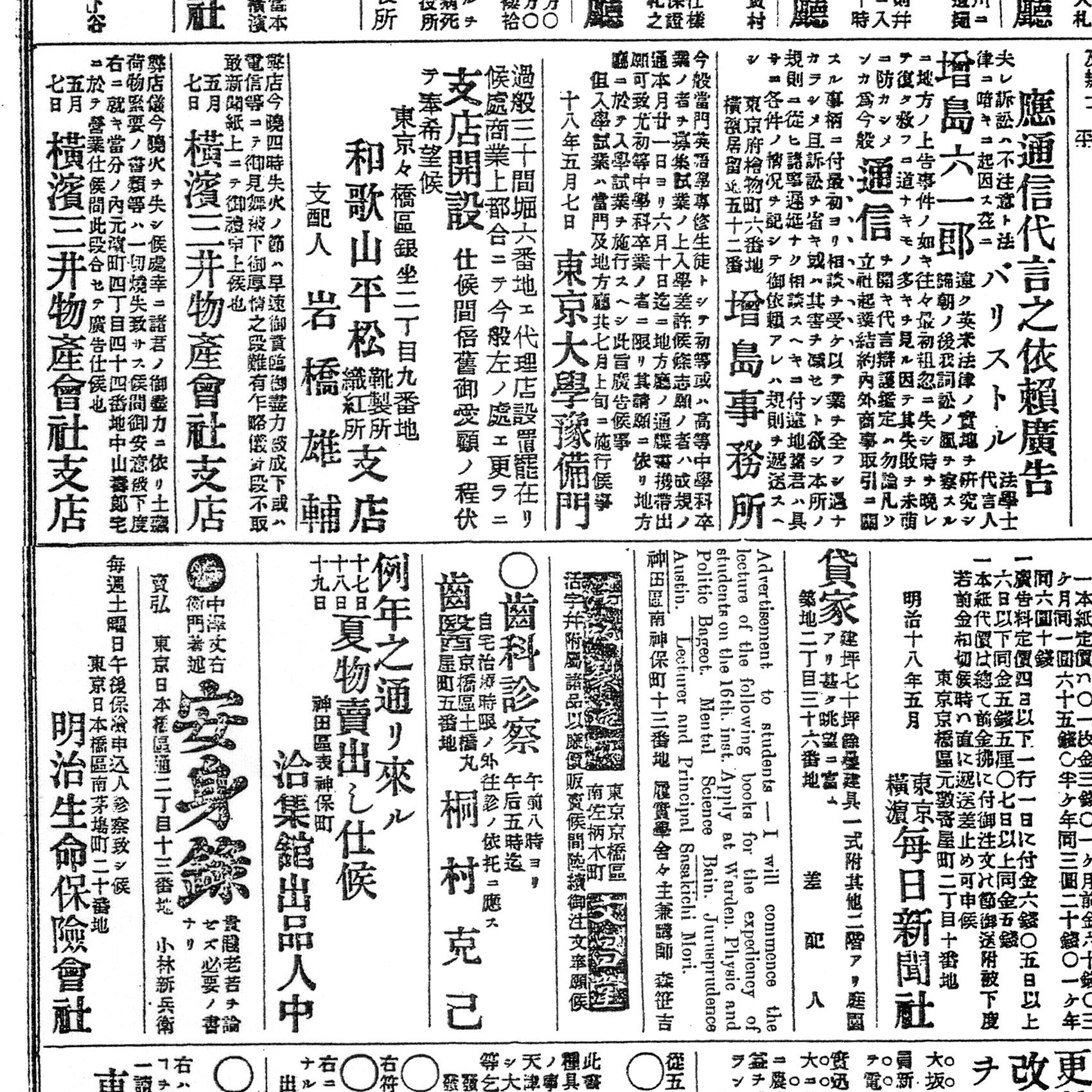

明治16年4月7日付『時事新報』掲載広告に「昨夏以來母型長

明治18年5月16日付『時事新報』掲載「活字幷附属諸品以廉價販賣」広告や、同20年12月12日付「活版印刷機械/蒸汽器械ダライ並シカル盤」広告では、まだ隷書活字について触れられていません。

新聞広告に見る文昌堂――明治21年〈1888〉以降

先ほどの「新聞広告に見る文昌堂と江川活版」と、これに続く「江川行書活字と久永其頴書の名刺(付文昌堂)」に掲げた新聞広告から、明治21年以降の活動を辿ってみましょう。

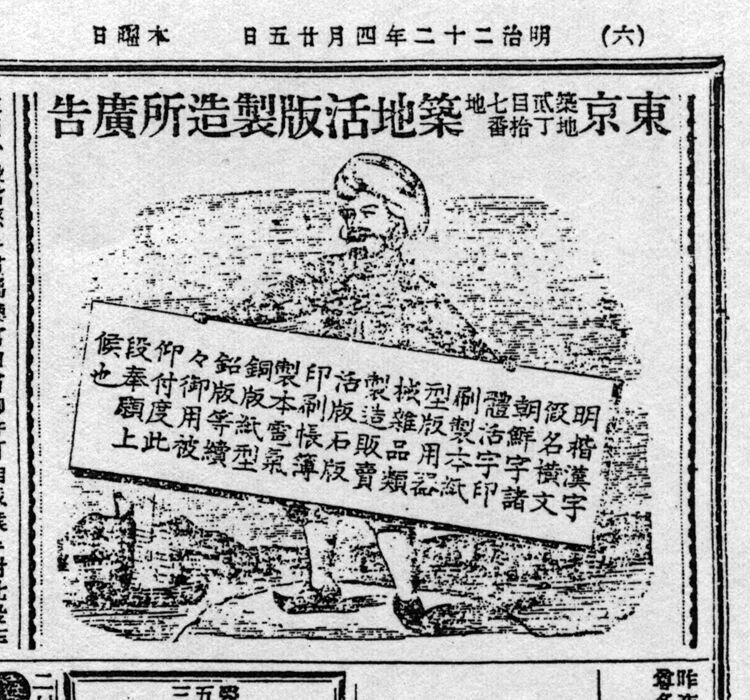

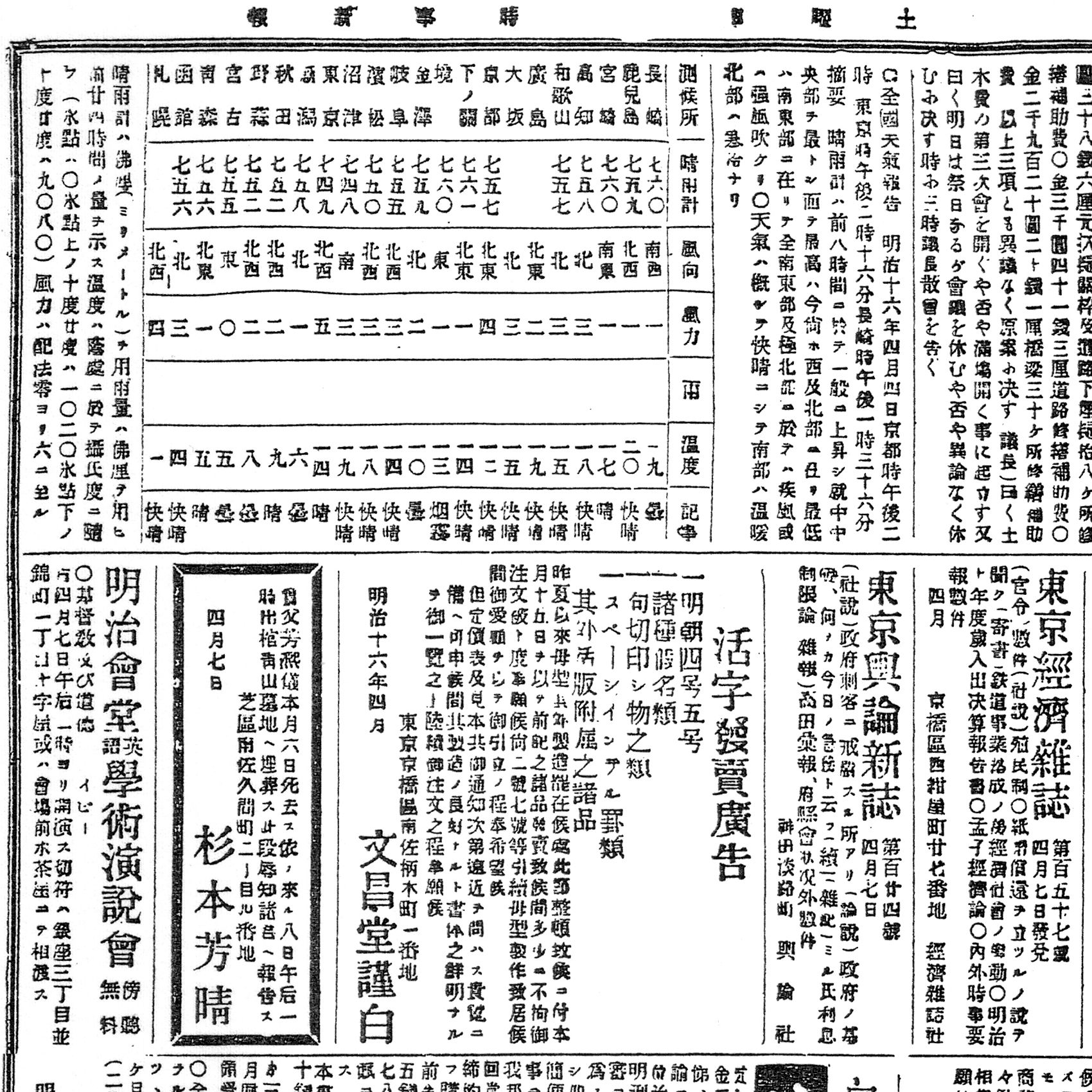

活版製造所文昌堂名義で明治21年5月14日付『時事新報』に掲載された「活字広告」で、はじめて明朝二号サイズと明朝五号サイズの隷書活字が使われました。宣伝文句に「隷書活字」に類する語句は見えませんが、私が知る範囲ではこれが最初の隷書活字広告になります。

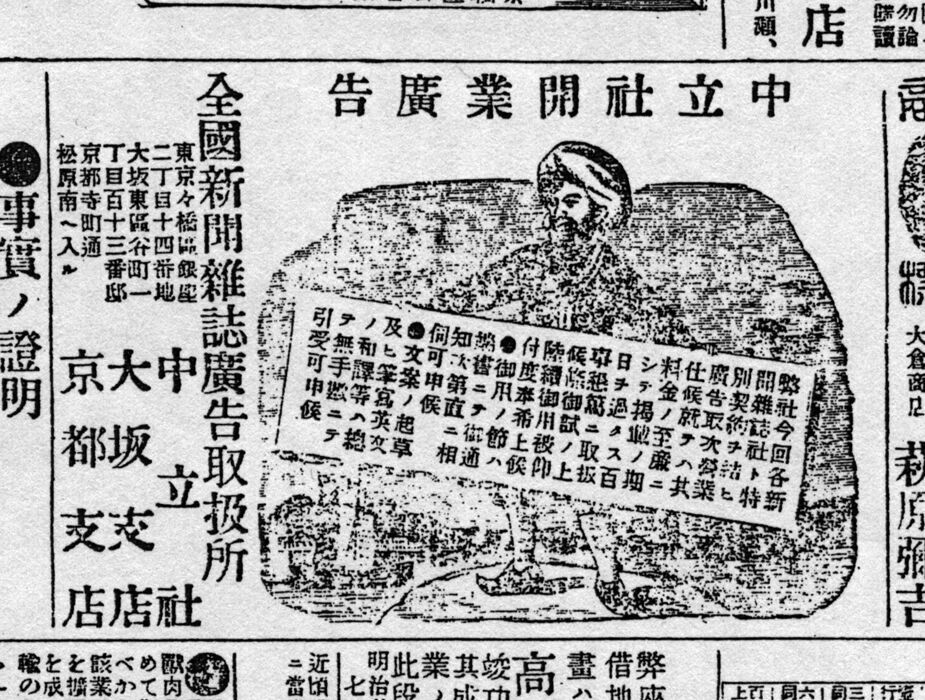

活版製造所文昌堂名義で明治23年10月26日付『時事新報』に掲載された「活版発売広告」では、見出しと本文のすべてに隷書活字が使われています。本文に曰く「各位益御清福奉賀候陳𛂥弊堂義従來活版其他附属器機類製造営業罷在候處今般品位〓〓代價之義一層勉強御用相勤申候間何卒舊𛂇倍𛁈陸續御注文之程奉願上候也」。

明治26年11月10日付『東京朝日新聞』に掲載された「活版広告」の本文には「弊堂儀從來活版製造仕候處各位の御愛顧を以て日増繁昌仕千萬難有奉存候猶一層地金等精撰し諸事入念非常之廉價を以て御用相務可申候且舊來より餘程字面も面目を改め候間舊𛂌倍し多少𛂌不拘御注文之程偏𛂌奉願候」とあります。

屋号あるいは商号として、松藤は単に「文昌堂」または「活版製造所文昌堂」と名乗っており、『京橋の印刷史』が見出しに記す「文昌堂活字製造所」は不適と思われます。

活版製造所文昌堂『花形見本』の推定刊行年

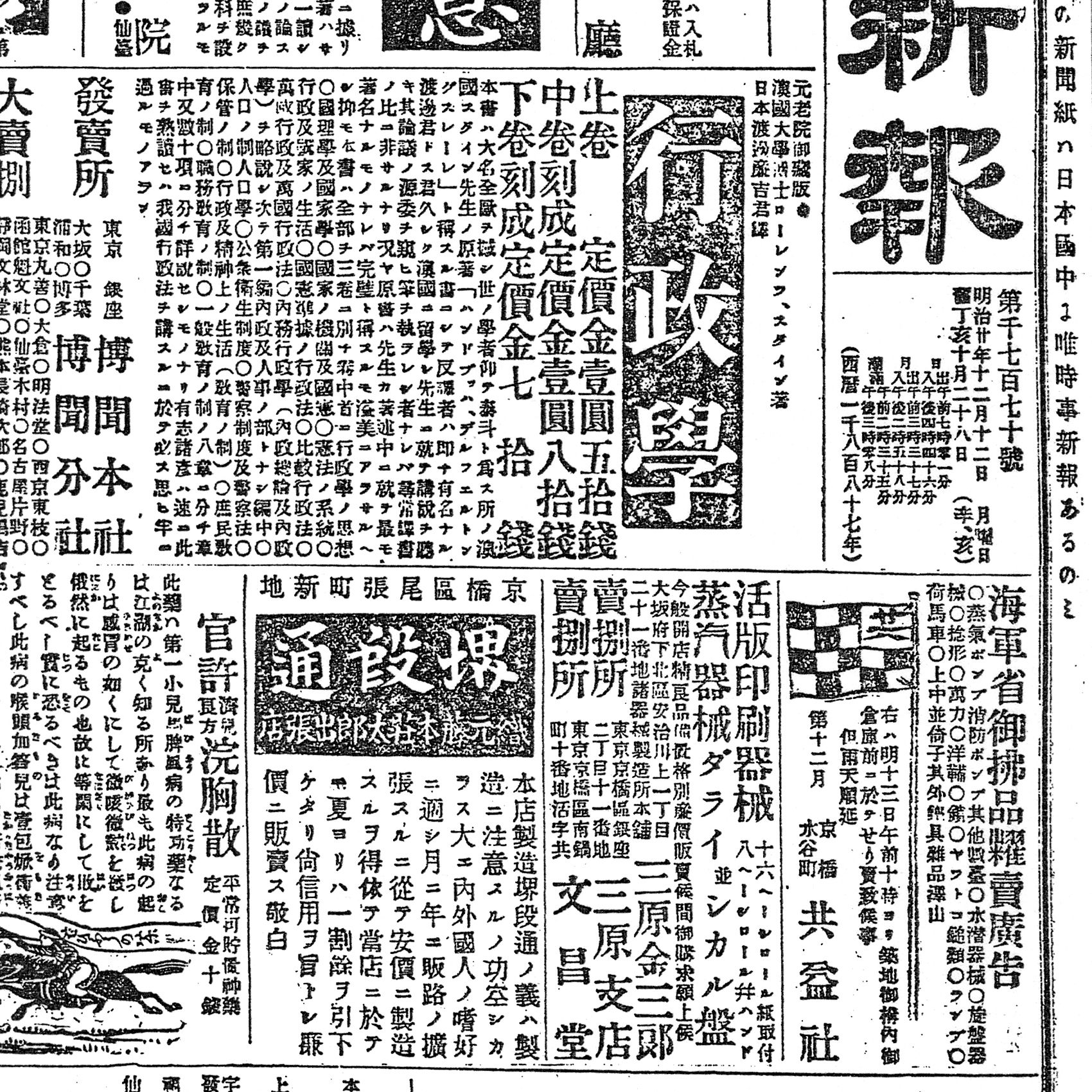

まず注目したいのは、『花形見本』から掲載した2枚目の画像。名刺を模した隷書活字見本の中に「電話番號千貮百〇四番」と書かれているのが見えます。新聞広告を振り返ると明治23年『時事新報』「活版発売広告」までの間には電話番号の記載が無く、電話番号が掲載されるのは明治26年11月10日付『東京朝日新聞』「活版広告」からになっています。

また、その東朝「活版広告」に記された広告文は、『花形見本』の広告文(下記)と非常によく似た内容でした。

各位益御清榮奉恭賀候降而弊堂儀從來活版製造仕候處各位ノ御愛顧ヲ以テ日増繁昌仕千萬難有仕合ニ奉存候猶一層地金等ヲ精撰シ諸事入念非常之廉價ヲ以テ御用相務可申候且字面モ𦾔來ヨリ餘程面目ヲ改メ申候間𦾔ニ倍シ多少ニ不拘續々御注文之程偏ニ奉願候敬白

その後の広告類の状況等を見る限り、文昌堂が江川活版製造所の江川次之進に買収されたのは明治29年のことと考えて良いだろうと思われますので、『花形見本』が発行されたのは広く見て明治24年から29年の間、狭く見れば明治26年秋だったのではないかと思います。

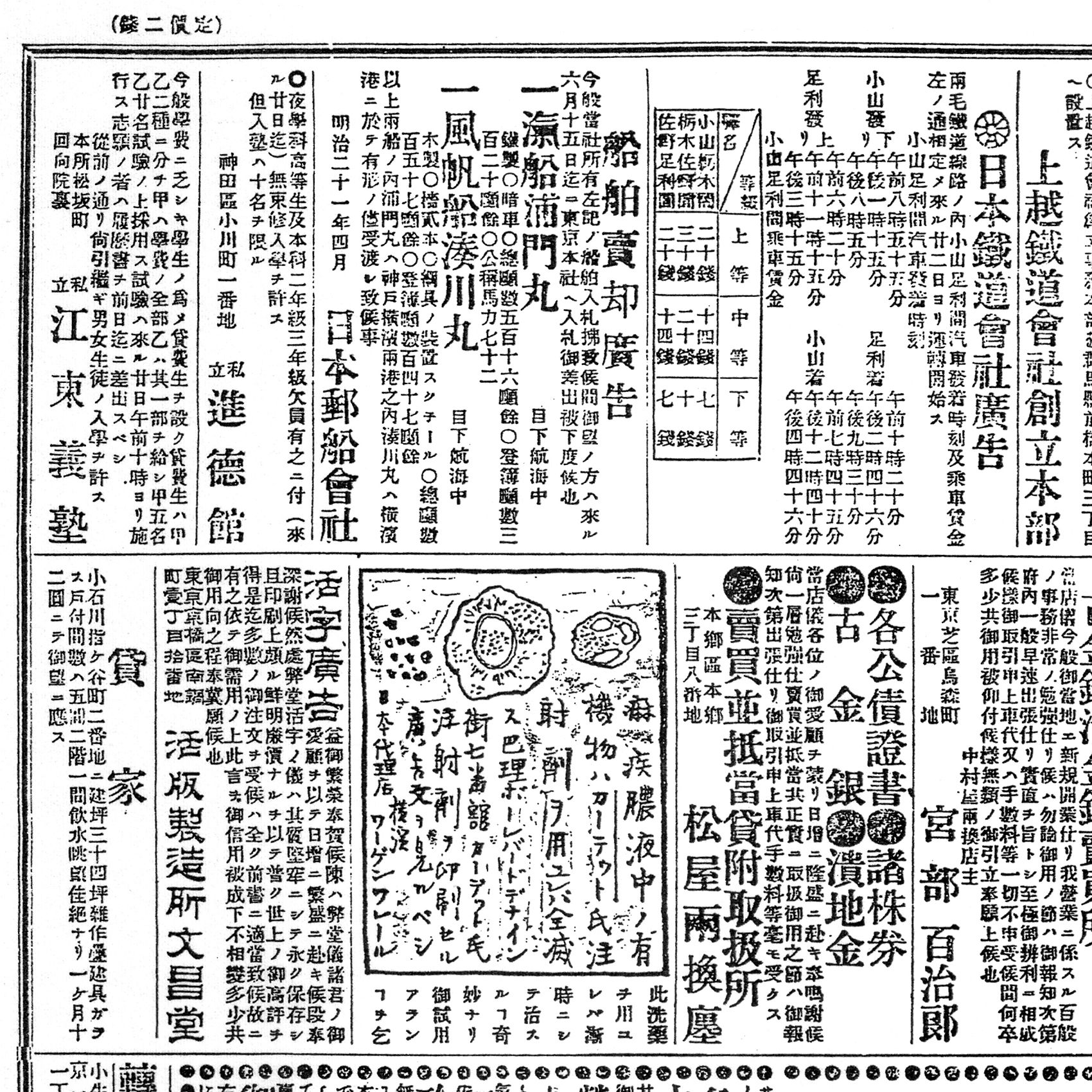

新聞や書籍で小見出しに使われた隷書活字

『中外物価新報』は明治22年〈1889〉に『中外商業新報』へと改題しているのですが、2007年の記事「明治十年代後半の楷書活字と明朝活字の攻防」に記した通り、改題から間もなく「官報」欄や「雑報」欄等を示す小見出しに文昌堂の隷書活字を使うようになっています。

又間精華堂『受験応用新編数理問答』巻末に掲載されている、吉野寛述『改正日本民法問答講義』(精玉館、明治31年)の広告文に「書キ方ハ俗ニ解リ易ク逐條手ヲ以テ導ク如ク口授スルニ異ナラズ且ツ各條目ハ一種字體ノ變リタル隷書活字ト爲シタリ以テ其注意ノ周到ナルヲ知ル可シ」とあります(https://dl.ndl.go.jp/pid/826307/1/109)。吉野『改正日本民法問答講義』の本文を見ると、確かに「第n條」の文字が隷書活字になっており、現在の角ゴシック体を用いたような見出し効果が得られています(https://dl.ndl.go.jp/pid/791356/1/13)。そうした効果を自覚的に用いていることを記した同時代文書を見つけることがなかなか出来ていなかったのですが、国立国会図書館デジタルコレクションの2022年12月アップデートによる全文検索機能によって今回、吉野『改正日本民法問答講義』中の広告文を拾い出すことができました。

文昌堂の隷書活字は「伝統書体の活字化」という側面ももちろん持っているのですが、少なくとも明治時代の実用例としては、明朝活字という本文基本活字に対抗する強調文字のための活字書体という面が大きく働いたように見受けられます。

強調文字のための活字として、隷書活字(や江川行書)に少し遅れて明治20年代半ばに築地活版製の和文ゴシック体活字が登場してくるのですが(「和文ゴシック体創出の研究/ゴシック体史研究の最前線」https://uakira.hateblo.jp/entry/20110317)、過渡期の現象として、見出し活字に隷書と角ゴシックを混用するものなどが見られました。

例えば下図チャーレス・スミス著『小代数学(スミス氏) 上』(加藤鎮吉ほか、明治26年)章扉では、「上巻」「第壹編」が二号隷書活字、「定義」「代数學」が四号ゴシックで刷られています(1頁 https://dl.ndl.go.jp/pid/827972/1/3)。

伝統書体として生き続けた隷書活字

和文ゴシック体活字が生まれ育っていったことで単なる強調文字としての役割を求められることが減り、明治末頃から改めて伝統書体としての位置づけを得ていった文昌堂創製の隷書活字は、江川行書の仮名活字との組み合わせで、現在にまで生き延びることとなりました。

下図は、昭和38年に発行された日本活字工業株式会社『NTF活字書体』に収録された隷書活字の見本になります。

*1:『京橋の印刷史』は2024年4月20日現在、国会図書館デジタルコレクションで「図書館・個人送信限定」扱いで閲覧可能資料となっています。「あとがき」と刊記から、団体著作ではなく牧治三郎個人の著作と思われます。同日時点でNDL典拠情報に生没年の情報が欠けていますが(https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00409466)、『印刷界』228号(1972.11)に掲載された「『京橋の印刷史』の編・著者牧治三郎さん(スポットライト)」には「明治33年生」と記されています。

*2:都式活字の大きさについて、一般に9ポ七五説が流布していますが、私は各種資料の実測値から九ポ半だと考えています。詳しくは「新聞活字サイズの変遷史戦前編暫定版」https://uakira.hateblo.jp/entry/20170520。

*3:『世界之日本』(二六新報社、大正10年)の「木戸善輔氏」の項(274頁 https://dl.ndl.go.jp/pid/946122/1/359では、松藤の役職が正しく「鑄字課長」となっています。)