印刷物の観察から推定してきた秀英舎の号数活字サイズ

これまで私は、「近代日本の活字サイズ――活字規格の歴史性(付・近代書誌と活字研究) 」(2017年、立命館大学・国文学研究資料館「明治大正文化研究」プロジェクト 編『近代文献調査研究論集』第二輯)や「世界史の中の和文号数活字史」(2019年、勉誠出版『書物学』15号)などに書き連ねてきた通り、多くの定期刊行物や書籍類の版面・文字列の観察から、秀英舎(製文堂)の活字サイズについて次のような見方を取ってきました。

- 秀英舎(製文堂)の五号活字の大きさは、1880年代半ばまでは築地活版同様、美華書館由来のSmall Picaと同じ約3.71mm角だった。

- 秀英舎(製文堂)の五号活字は1886年から少しずつ小さいサイズに切り替わり、1890年以降3.65-3.67mm角で安定するようになった。これは概ね10.4アメリカンポイントである。

- 秀英舎(製文堂)が初号活字を完成させるのは1903年のことであり、当初から「五号4倍」である約14.6mm、41.6アメリカンポイント相当の大きさで作られていた。

なお、「世界史の中の和文号数活字史」に記した通り、1941年に大日本印刷が提唱した「号式活字規格案」では五号10.4pt、初号41.6ptとされています*1。

いつか金属活字そのものを計測したいと密かに願っていましたが、1936年の日清印刷との合併によって秀英舎という名称が無くなってから既に80年以上が経過しています。単に長い年月が経過しているだけでなく、1940年代前半には多くの都市が米軍の空襲で焼かれました。嘉瑞工房以外のところに現物が残っている可能性は極めて低いのではないか、――そう考えていたので、まさか2020年代にこのような史料を入手し手元に置いて観察することができるようになるとは、夢にも思っていませんでした。

金属活字そのものの測定によって得られた秀英初号明朝活字の大きさ

今回、「東京製文堂」のピンマーク入り活字2本、「東京秀英舎」のピンマーク入り活字10本という複数の活字を手元で計測できるようになったことで、書体(Typeface)が秀英初号明朝であり、かつ秀英舎(製文堂)が鋳造したことが確実である活字の大きさを確認することが可能になりました。

個々の活字サイズの測定は、マイクロメーターで縦方向3点、横方向3点を計った結果を集計し、縦の平均と横の平均を活字サイズとしました*2。

このようにして計った結果が次表になります(ポイント換算は、1ptを0.3514mmとして計算)。

| ピンマーク | 文字 | 縦平均 | 横平均 | ポイント換算縦 | ポイント換算横 |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京製文堂 | 点 | 14.623mm | 14.655mm | 41.613pt | 41.705pt |

| 東京製文堂 | 正 | 14.640mm | 14.640mm | 41.662pt | 41.662pt |

| 東京秀英舎 | 洗 | 14.631mm | 14.624mm | 41.636pt | 41.620pt |

| 東京秀英舎 | 江 | 14.655mm | 14.662mm | 41.706pt | 41.725pt |

| 東京秀英舎 | 牢 | 14.618mm | 14.587mm | 41.600pt | 41.511pt |

| 東京秀英舎 | 物 | 14.657mm | 14.605mm | 41.710pt | 41.561pt |

| 東京秀英舎 | 濯 | 14.620mm | 14.598mm | 41.605pt | 41.541pt |

| 東京秀英舎 | 毅 | 14.624mm | 14.588mm | 41.615pt | 41.515pt |

| 東京秀英舎 | 段 | 14.766mm | 14.668mm | 42.020pt | 41.741pt |

| 東京秀英舎 | 和 | 14.771mm | 14.750mm | 42.035pt | 41.975pt |

| 東京秀英舎 | 殿 | 14.812mm | 14.762mm | 42.150pt | 42.009pt |

| 東京秀英舎 | 量 | 14.790mm | 14.819mm | 42.089pt | 42.170pt |

縦方向が41pt台の数値になっている、点、正、洗、江、牢、物、濯、毅の8本の縦サイズと横サイズの総平均値である14.627mm(41.625pt)を秀英舎(製文堂)の標準「初号ボディ」サイズと仮定しておきます。製品として伝存している活字の大きさから、許容される公差が±0.04mmであったと考えることができます。

「42ptボディ」活字の公差も同水準の±0.04mmだったとすると活字サイズは14.719mmから14.799mmの範囲ということになりますが、縦方向が42pt台の数値になっている、段、和、殿、量の大きさを見ると、最小値が14.668mm(段の横サイズ)で最大値が14.819mm(量の横サイズ)であり、この仮定の公差には収まっていません。±0.09mmが許容範囲だったと考えることにしておきましょう。0.09mmというのは、標準的なコピー用紙1枚分の厚みと同じ値です*3。

秀英初号明朝フェイスの活字について、以上の仮定の通り初号ボディの大きさが14.627mm±0.04mmで42ptボディの大きさが14.759mm±0.09mmだったとするなら、初号ボディの最大値が14.667mmで、42ptボディの最小値が14.750mmとなり、やはりコピー用紙1枚分の違いになります。並べて比べれば分かりますが、1本だけ拾い上げて判別できるものではありません。

実は、段、和、殿、量の4本だけネッキが3本溝になっており、他は1本溝になっています。「初号ボディ」活字と「42ptボディ」活字が容易に判別できるよう、ネッキを目印にしたのではないかと思います。

秀英初号明朝フェイス活字の推定鋳造年代

この12本の活字は、特殊な条件が揃っているので、鋳造された年代をかなり絞り込んで推定することが可能です。

今からちょうど120年前となる1903年に、秀英初号明朝の完成を告げる雑誌広告が掲出されました*4。製文堂が初号明朝の開発に着手したのがいつごろだったのか明確ではありませんが、ここでは仮に上限を1900年としておきましょう。

秀英舎の活字製造・販売部門として1882年に発足した製文堂が秀英舎活版製造所へと改称するのが1914年です。そして秀英舎と日清印刷が合併して大日本印刷となったのが1935年。

したがって、「東京製文堂」のピンマーク入り秀英初号明朝活字2本が鋳造されたのは1900年から1914年の間(おそらく1903年から1914年の間である可能性が高い)、「東京秀英舎」のピンマーク入り秀英初号明朝活字10本が鋳造されたのは1914年から1935年の間ということになります。

更にまた、秀英舎における42ptボディ活字は新聞や雑誌で「7ポ6倍」の見出し活字として鋳造されるまで作られていなかったと見てよいなら、「東京秀英舎」のピンマーク入り秀英初号明朝活字10本のうち42ptボディ活字4本は1928年から1935年の間に鋳造されたものと推定できます*5。

非破壊検査での成分分析を実施したい

今回12本の活字について、1g単位のキッチンスケール*6で重さを計り、更に0.01g単位が表示されるデジタルスケール*7でも計量してみた結果、「殿」を除く11本の重さが、大きく分けて2つのグループに分かれることに気づきました*8。

「初号ボディ」で38g前後、「42ポイントボディ」で40g前後となるグループ(点、正、洗、濯、毅、段、和、量)と、「初号ボディ」で30g前後のもの(江、牢、物)の2グループです。

活字合金の成分が大きく異なっているとしか考えられず、蛍光X線分析装置による非破壊検査で合金の内容を分析したいと思います。

宮城県産業技術総合センターに出向いてEDXRFの使い方を教わりつつ独力で分析するのが楽しいか、例えば東北芸術工科大学に相談して文化財保存修復研究センターとタイポグラフィ関係の方々の双方を巻き込んでしまうのが楽しいか、いま大いに頭を悩ませています。ご意見募集。

また、鉛主体の活字合金だったら数年単位で鋳造年代を推定する(非破壊)科学検査手法があるよ、というようなものをご存じの方がいらしたら、ぜひともご教示くださいますよう、お願い申し上げます。数年単位ではなく10年単位であったとしても、そのような鋳造年代推定手法があれば、屋号の変更が無かったようなTypefounderによる活字の分析に、大いに役立つのは間違いありません。

以下2024年4月10日追記:

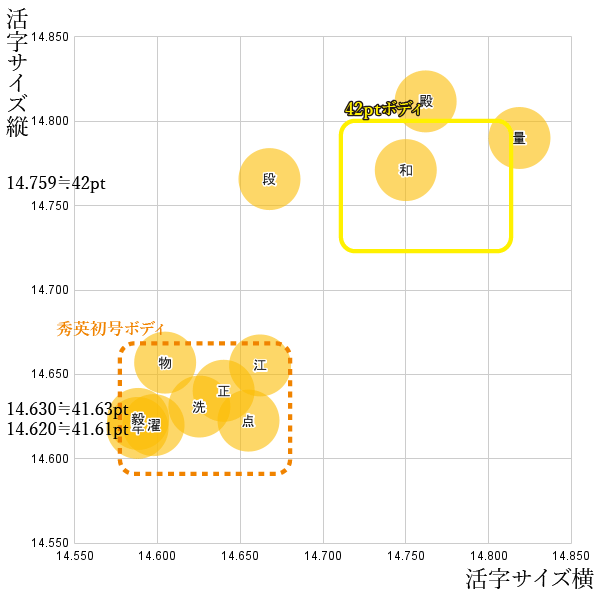

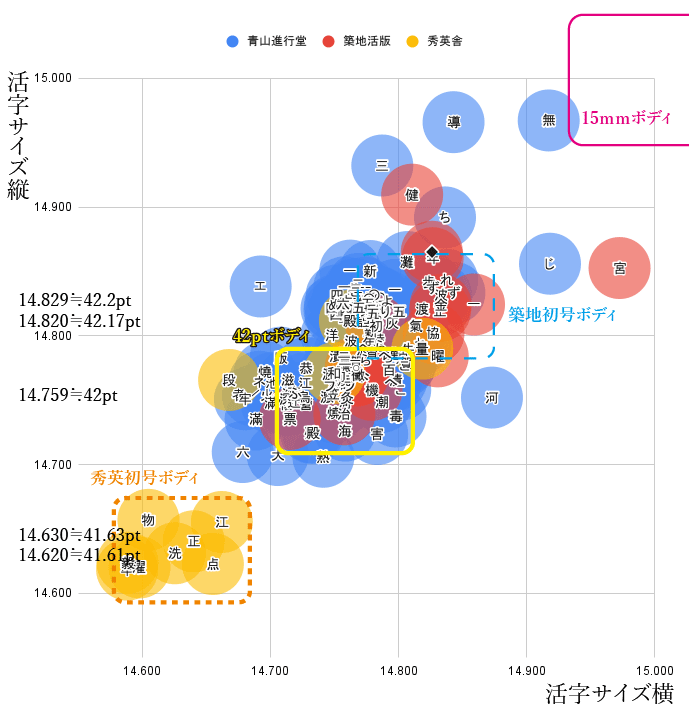

2024年4月に公開した「初号フェイスの大阪青山進行堂製初号ボディ活字・42ptボディ活字・15mmボディ活字」および「築地初号フェイスの東京築地活版製造所製初号ボディ活字・42ptボディ活字と15mmボディ規格による錯乱の跡」に合わせて、東京製文堂および東京秀英舎のピンマーク入り活字サイズの分布図を作成しました。

こうして分布図にしてみると、「秀英初号」サイズの公差が小さくまとまっているのに対して、42ptボディと思われる活字のバラつきが思ったより大きかったことが分かりますね。

更に、大阪青山進行堂、東京築地活版製造所、秀英舎の分布を重ね合わせてみると、各社の「外れ値」の外れ具合の様子なども含め、色々と興味深い結果になっているように思います。

*1:『印刷雑誌』1941年10月号「号式活字案の優越性」〈https://dl.ndl.go.jp/pid/3341203/1/47〉

*2:マイクロメーターは、0.001mm単位が計れるシンワ製デジタルマイクロメーター79523を使用しています。

*3:ちなみに、JISZ8305:1962「活字の規準寸法」では初号活字について10本につき±0.15mm(つまり1本あたり概ね±0.015mm)の公差が許容されています。

*4:『印刷雑誌』第13巻6号〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1499059/1/14〉「明朝初号補足字母兼て製造中に有之候處今回全部完成致候就ては多少ニ拘ハラズご注文御試用ノ程奉願上候敬白」

*5:「新聞活字サイズの変遷史戦前編暫定版」に記したように、四大新聞が本文活字を7.5ptから7.0ptに切り替えるのが1928年4月1日

*7:BOMATA製B604C

*8:わざと減肉したのかどうか不明ですが、「殿」は足元が大きく削られているため、グループ分けからは除外します。