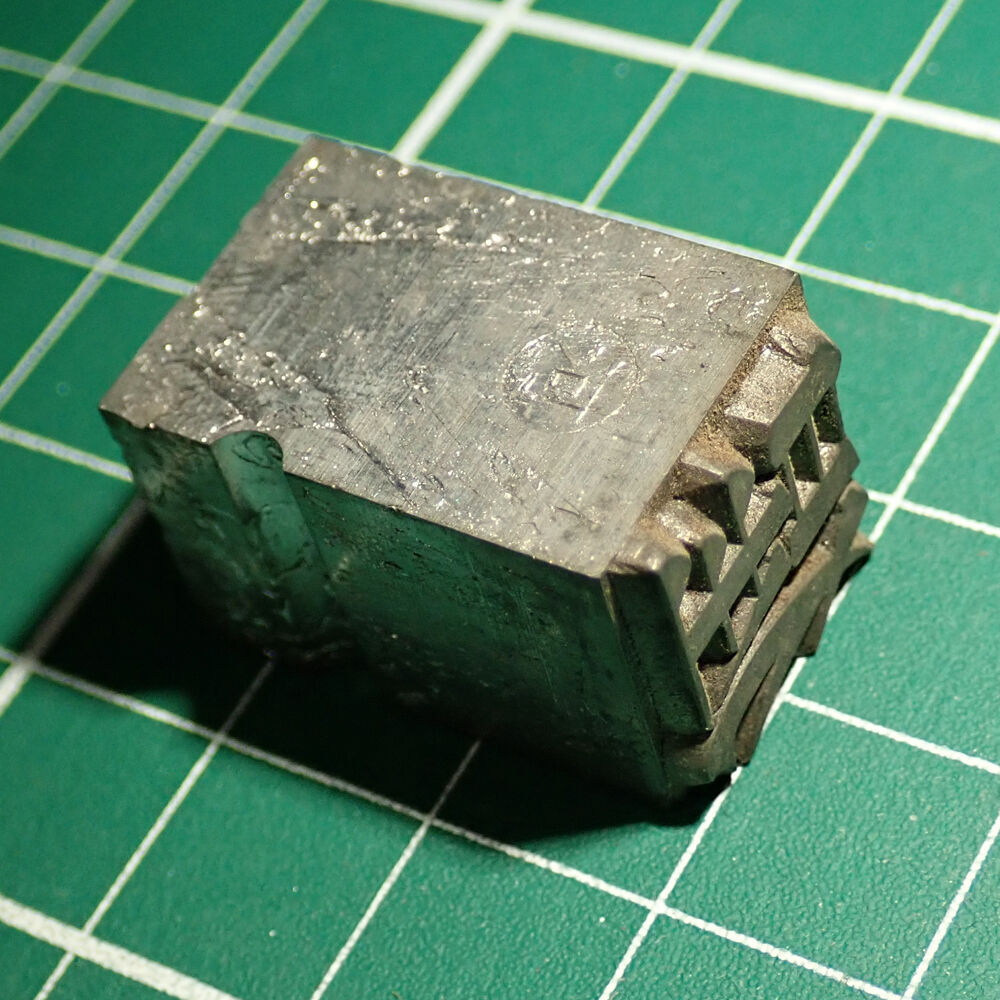

先日の「丸に篆書「木」のピンマークは木戸活字のものなのか興文堂あるいは鶴賀活版のものなのか #NDL全文検索 で館内限定資料から手がかりを得た話」で言及した「T11名鑑・T15名鑑・S10総攬の活字商リスト」を作成する最初のきっかけになったのが、この「○河」印のピンマークでした。

「○河」に該当しそうな名称を探す

昭和10年に発行された『全国印刷材料業者総攬』はインキ商、活字商など取り扱い品目別に事業者が一覧になっていて、例えば東京の「活字及活版諸材料」商だけでもざっと100程の名称がリストアップされているのですが、この中で「○河」の条件に当てはまるのは牛込区白銀町「合資会社河内堂活版製造所」と淀橋区戸塚町「河内堂商店」の2件だけではないかと思われます(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/66)。同書の大阪市「活字及諸材料」商に「○河」らしきところは見当たらず(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/118)、京都市「活字及材料」商にも該当なし(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/167)、愛知・名古屋の「活字及活版材料」商にも該当なし(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/191)、横浜にも無さそう(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/207)――という具合に眺めつつ、大都市圏だけに限定せず、全国にどれだけあるかを確認してみた方がいいんじゃないかと思い立ちました。

また更に、どうせやるなら大正11年版『全国印刷業者名鑑』(https://dl.ndl.go.jp/pid/970397)と大正15年版『全国印刷業者名鑑』(https://dl.ndl.go.jp/pid/970398)の情報も重ね合わせてしまった方がいいと判断して出来上がったのが「T11名鑑・T15名鑑・S10総攬の活字商リスト」なのでした。

さて、屋号か代表者の苗字のどちらかの最初の文字が「河」であるような活字商は、次の5件でした。

- 河島運進堂(福岡、河島梅雄):S10総覧(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/252)

- 河西三益堂(東京):T11名鑑(https://dl.ndl.go.jp/pid/970397/1/37)

- 河内堂活字商店(牛込区白銀町一二):T15名鑑(https://dl.ndl.go.jp/pid/970398/1/420)

- 河内堂活版製造所(牛込区白銀町一二、山崎鐵太郎):S10総覧(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/68)

- 河内堂商店(淀橋区戸塚町):S10総覧(https://dl.ndl.go.jp/pid/1234542/1/68)

このうち、NDL全文検索で昭和10年版『全国印刷材料業者総攬』でしか関連情報が見当たらない河島運進堂については除外して、まずは「送信資料」の範囲で検討してみます。

河西三益堂

『全国印刷業者名鑑 1926』や(https://dl.ndl.go.jp/pid/970398/1/107)、『日本印刷需要家年鑑 昭和11年版』(https://dl.ndl.go.jp/pid/1231434/1/621)、昭和15年の『大日本商工録 第22版』によると(https://dl.ndl.go.jp/pid/1030128/1/68)、河西三益堂は大正6年に創業した活字母型の製造販売を手掛ける事業者だったようです。

実は、河西三益堂を拾い出すこととした『全国印刷業者名鑑 1922』でも「活母型」業という指標が示されていました。ピンマークの調査を目的とした「T11名鑑・T15名鑑・S10総攬の活字商リスト」からは除外した方が良さそうです。

河内堂活字商店・河内堂活版製造所

昭和10年版『全国印刷材料業者総攬』で合資会社河内堂活版製造所の代表者とされている山崎鐵太郎について、大正10年の『世界之日本』(二六新報社)に略歴が掲げられています(https://dl.ndl.go.jp/pid/946122/1/394)。『世界之日本』によると鐵太郎は秀英舎から博文館勤務(更に日露戦争で従軍)を経て明治39年に河内堂を開業したということです。

『全国印刷業者名鑑 1926』では「活販売」業となっており(https://dl.ndl.go.jp/pid/970398/1/420)、明治39年から大正期までは活字の製造は行わず販売のみ行う「河内堂活字商店」だったということになるでしょうか。

昭和2年に発行された『全国工業人名録 昭和3年用』では山崎鐵太郎の「河内堂」が「活字鋳造」を行うものと記載されており(https://dl.ndl.go.jp/pid/8312056/1/1492)、また合資会社河内堂活版製造所が山崎鐵太郎らによって昭和3年2月27日に設立され(1928年5月29日付『官報』6頁1-2段目〈https://dl.ndl.go.jp/pid/2956885/1/21〉)、目的が「活字及附屬品ノ製造販賣」とありますから、遅くともこの段階から活字の製造販売も手掛けるようになっていたと考えて良いのでしょう。

なお、昭和7年10月18日付で「合資会社河内

河内堂商店

昭和10年版『全国印刷材料業者総攬』で牛込区の河内堂活版製造所とは別に記載されている淀橋区戸塚の河内堂商店。

このS10総覧には代表者名の記載がありませんが、日本商工通信社の『職業別電話名簿 第24版』や(https://dl.ndl.go.jp/pid/1142887/1/85)、『職業別電話名簿 第25版』(https://dl.ndl.go.jp/pid/1112313/1/45)、『東京・横濱近縣職業別電話名簿 第26版』では(https://dl.ndl.go.jp/pid/1899960/1/48)、代表者として山崎喜三郎という名が併記されています。

合資会社河内堂活版製造所の設立から10か月ほど後の昭和3年12月9日付の変更登記で有限責任社員として豊多摩郡戸塚町の山崎喜三郎が入社していますから(1929年5月6日付『官報』10頁3段目〈https://dl.ndl.go.jp/pid/2957168/1/23〉)、「河内堂グループ」の本拠が合資会社河内堂活版製造所で、支店が河内堂商店というような位置づけだったのでしょう。

河内堂活版製造所と萬壽會連鎖店

昭和16年の『印刷雑誌』11月号(19巻11号)雑報欄の「萬壽會新刻活字發表」という記事に「博文館系の活字販売店を主とする連鎖店として、左記八活版製造所間に萬壽會が組織され互に連携して、新種活字の共同製作等をなし活躍してゐる」と書かれている内容が(66頁)、デジタルコレクション24コマ掲出の広告「卍萬壽會新刻活字第二回發表」として掲げられています(館内限定:https://dl.ndl.go.jp/pid/3341149/1/24)。細野活版製造所、東文堂活版製造所、河内堂活版製造所、高松活版製造所、秋山活版製造所、昌榮堂活版製造所、字源活版製造所、平工活版製造所の連名なのですが、残念ながら商標は掲出されていません。

ひょっとすると、現在「株式会社築地活字」の名で唯一営業を続けている元平工活版製造所さんのところに、萬壽會の資料が残されていたりしないでしょうか。いつか伺ってみたいものです。