昭和18年の『日本目録規則』(https://dl.ndl.go.jp/pid/1122648/1/22)や『日本目録規則 1952年版』(https://dl.ndl.go.jp/pid/2932039/1/27)以来の規則により、出版者の所在が「町村」の場合や同名弁別のために都道府県名等が付記される場合を除いて、「市」名しか記載されないことに注意が必要。

――ということに、「『日本』紙や『国家経済会報告』等に見える謎の五号仮名」の記事で「出版地:山形」から順に「宮城」「福島」「群馬」「栃木」「茨城」「徳島」「愛媛」「高知」「和歌山」「三重」と検索していって、更に「青森と秋田の「謎五号」用例」を探してみた際にうっすらと気がつきつつあったのですが、個人的な興味のために岩手を念入りにやっていく途中で明確に理解しました。

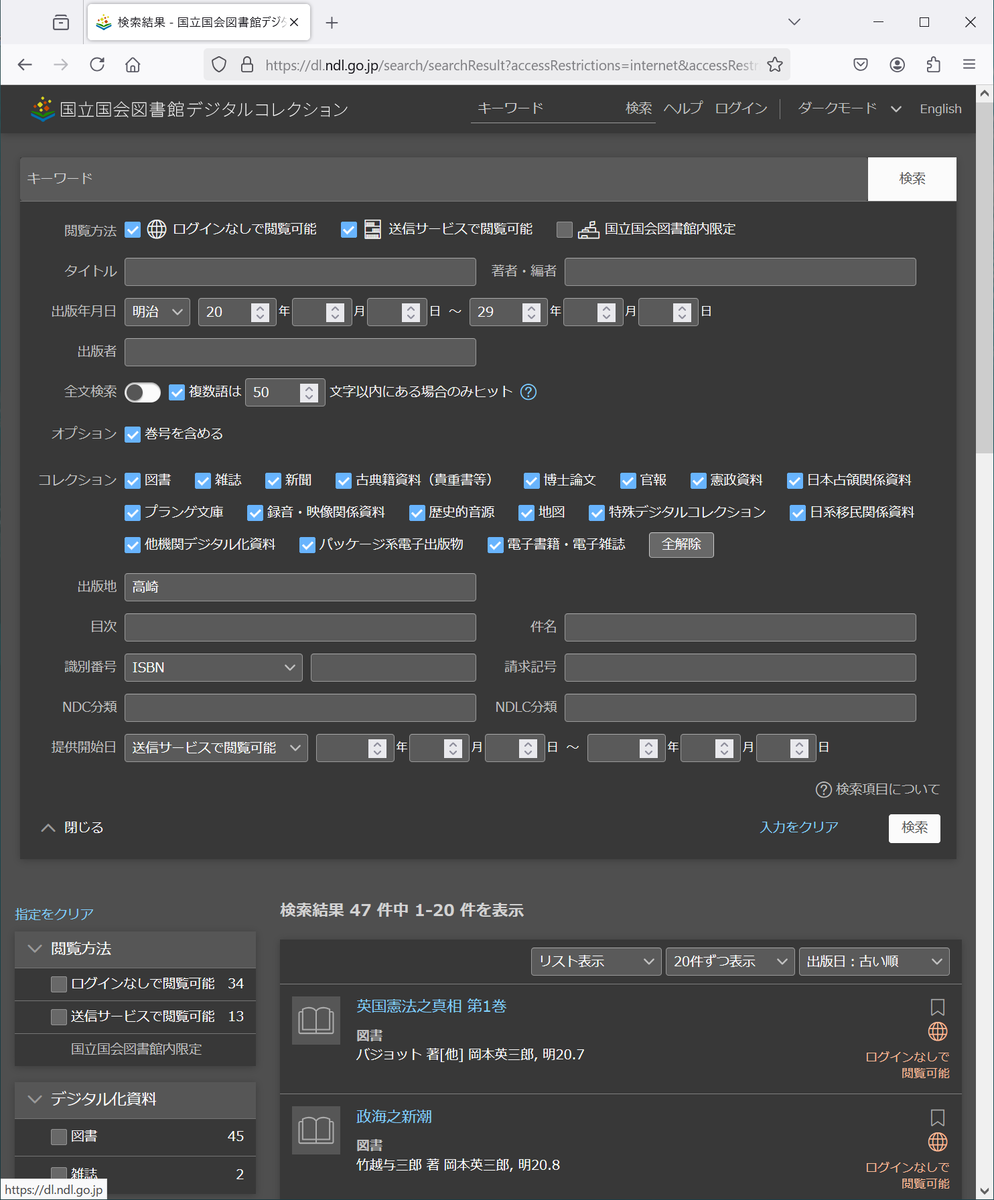

道府県名と道府県庁所在地の都市名が異なる場合(例えば仙台市)や、道府県庁所在地に匹敵する有力都市がある場合(例えば郡山市、高崎市)、両方に該当するケース(札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、旭川市、釧路市)等を地域ごと時代ごとに勘案して「出版地」の検索条件を工夫してみないと大きな見落としが生じてしまいそうですね。

日本目録規則による「出版地」の記載(市名には原則として都道府県名が併記されない)

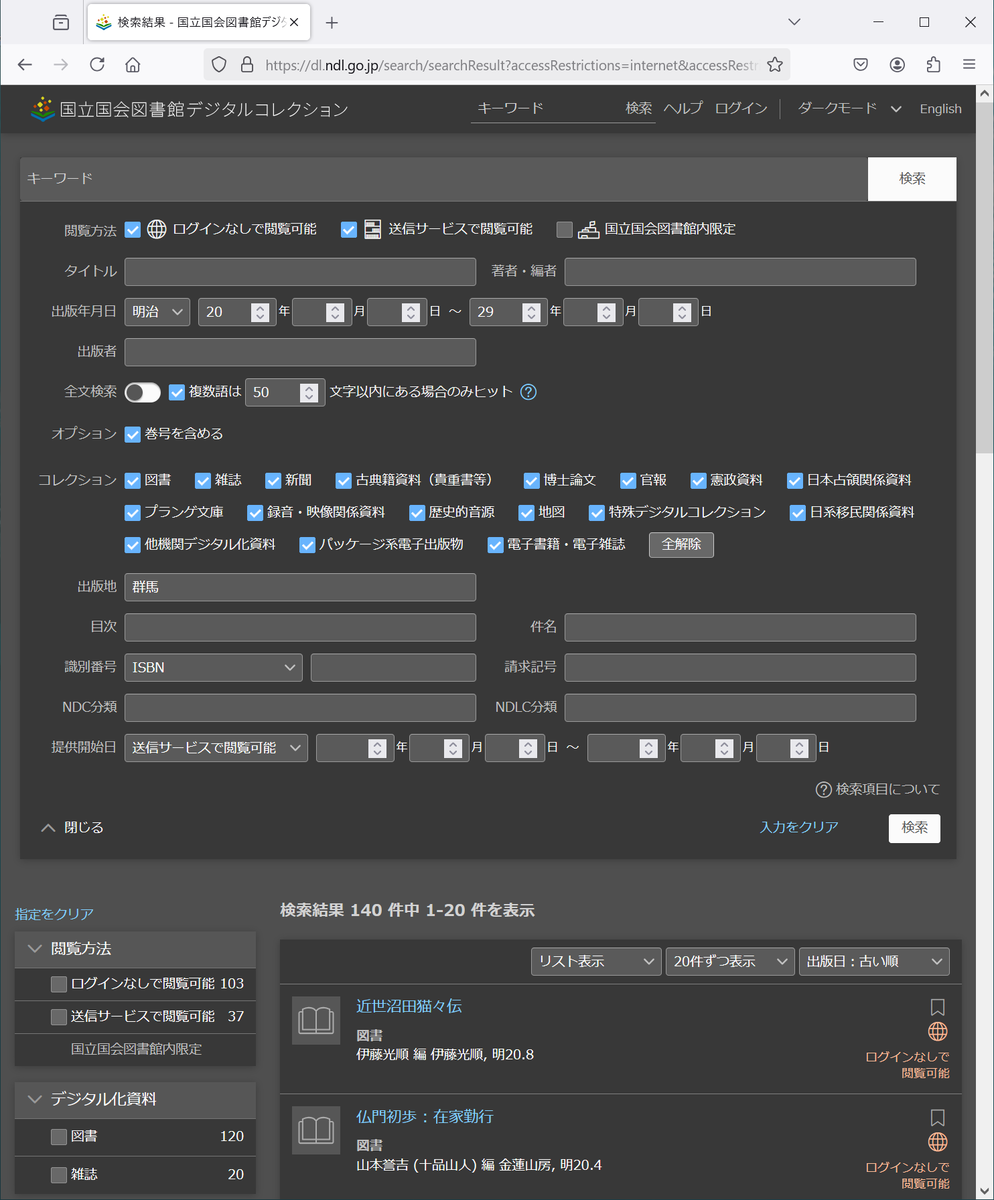

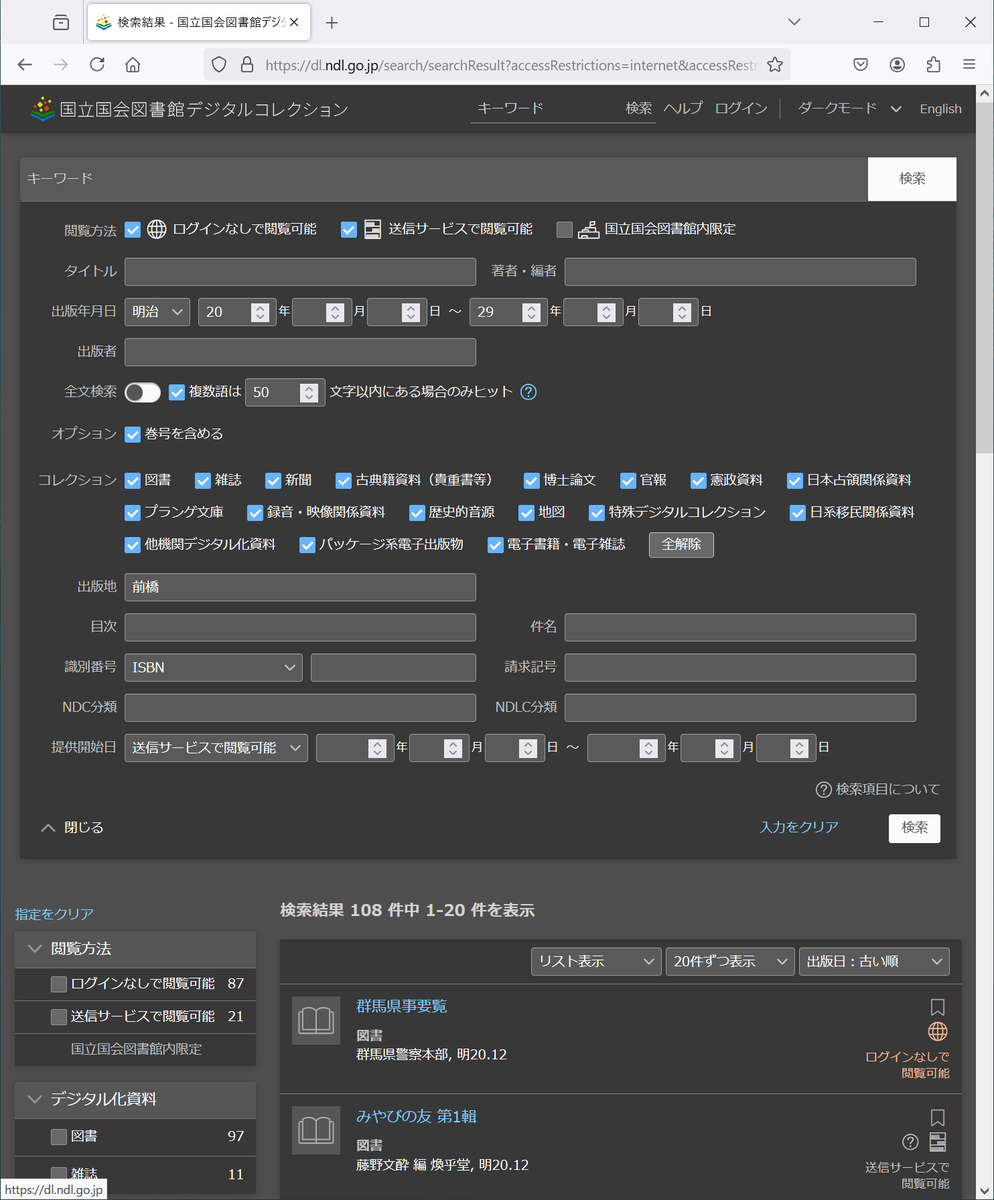

例えば、「出版年月日:明治20年 月 日~29年 月 日」の期間に群馬県内で発行された(国会図書館デジタルコレクションの館外閲覧可能な資料)を総当たりしたいという場合。「出版日:古い順」リストを見ると:

調べたい時代(期間)に対象地域に存在する市を知りたい場合

ISHIDA Satosi氏の「市一覧表」という便利なサイト(http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/cities/cities.htm)があることを知りました。痒いところに手が届く感じでとても便利。マジ感謝。 ――と言ってこの覚書を終わらせたいところだったのですが。 同サイトによると東群馬郡前橋町が前橋市になるのが国会図書館の蔵書に付された「出版地」の都市名情報の揺らぎはどのように考えたらよいのか

- 新潟県北蒲原郡新発田町は1947年1月1日付で新発田市になっています。国会図書館デジタルコレクションの全期間検索では「出版地:新発田」で97件がヒットし、例えば明治21年刊の椎谷四郎吉『日蝕観測実記』(https://dl.ndl.go.jp/pid/831070/1/64)や明治24年刊の近藤啓造『久米操志』(https://dl.ndl.go.jp/pid/781328/1/44)の書誌は「北蒲原郡新発田本村(新潟県)」や「新発田馬場町(新潟県)」ではなく都市名として「新発田」という記載になっています。

- 1950年4月1日付で刈谷市となった旧愛知県碧海郡刈谷町の場合。国会図書館デジタルコレクションでは「出版地:刈谷」で428件がヒットし、このうち例えば明治22年刊の榊原源太郎『毛筆画着色調合法』(https://dl.ndl.go.jp/pid/851849/1/26)の出版地記載は「刈谷村 (愛知県)」。また明治27年刊の高須多吉『碧海郡地理歴史』(https://dl.ndl.go.jp/pid/765303/1/35)の出版地記載は「刈谷町 (愛知県)」。市制移行後に発行されたもののみ「刈谷」となっているように見受けられます。