ある文学作品が作者に胚胎し、活字印刷テキストとして我々の眼前に公刊されるまでの間に、どのような経過を辿るのか。

ごく大雑把に一般化して言うと、まず全体的な構想やカギとなる言葉などを記した「アイディアメモ」や「創作ノート」の類が書かれ、次に推敲を重ねながら原稿が書かれ、最終的に(編集者を経て)印刷所へ入稿された原稿を基に活字が組まれて印刷される、そのようなプロセスになるだろう。これは所謂文学作品に限らず、大枠では、活字印刷テキストとして公刊される文章一般に共通する内容と言ってよいかもしれない。

2017年10月7日から12月17日の会期で世田谷文学館で開催されている「澁澤龍彦ドラコニアの地平」展には、澁澤ゆかりのオブジェの他、アナログ的に作品を綴っていた澁澤が残した前記各段階に対応する資料が展示・解説されている。特に力が入っていた『高丘親王航海記』の場合、創作メモ→草稿→(浄書した)入稿原稿→雑誌掲載→(掲載誌を台紙に貼って更に推敲を重ねた)手入れ原稿→単行本といったテキスト生成過程が、よく解る仕掛けになっている。

同展の図録は、2017年10月13日初版第1刷発行の書籍として一般書店で販売もされている。澁澤のテキストをより深く理解しようとする上で、実に貴重な資料が示されていると思う。

筆者は10月15日に「澁澤龍彦ドラコニアの地平」展を観覧し、会場の展示キャプションに見られる「草稿」と「原稿」の区別に疑問を感じて次のようなツイートをした。

澁澤龍彦展で『「イスパハンの昼と夜」草稿』とされていた原稿だけれど、「潮 月号 印」のスタンプが押されていることや、9ptゴシックという活字指定がアカで入っていることなどから、これは草稿ではなく(印刷)原稿で間違いないだろう。@setabun 関係者さん、ぜひご確認下さい。

https://twitter.com/uakira2/status/919406700142006272

当日購求しなかった図録を10月30日に落掌したので、図録182頁に掲載されている『「イスパハンの昼と夜」草稿』をここに示しておく(図録のキャプションも「草稿」になっている)。

古書業界(古物商業界)と近代文学研究業界では「草稿」や「原稿」といった言葉の使い方が異なっている場合があり注意が必要だというが、ここでは近代文学研究の流儀に沿って考える。

先にツイートした通り、『「イスパハンの昼と夜」草稿』の原稿用紙には、「割付」と呼ばれる、活字の種類と大きさ(「9G」すなわち9ポイントのゴシック体)、行取りの指示(「4L」すなわち4行取り)など、編集者が朱書きした組版・印刷の指示があり、また「潮 月号 印」という媒体スタンプが押されている。

こうした痕跡が存在することから、モノとしてこれは「草稿」ではなく「入稿原稿」であると考えて間違いないだろう(ツイート時点では、印刷所に回される段階の、その時点での決定稿である原稿として「(印刷)原稿」と呼んでいたが、これは「入稿原稿」と呼ぶべきであると考えを改めた)。

「澁澤龍彦ドラコニアの地平」展で、近代文学研究の流儀でいう「草稿」と同じ意味合いで「草稿」とキャプションがつけられているものもある。例えば図録077頁に掲載されている『「南方学の秘密」草稿』が、それだ。

コクヨの400字詰原稿用紙に、まず鉛筆で最初のテキストが書かれ、次にブルーブラックインクの万年筆で推敲される。そしておそらく文章の骨格・血肉が整う最終に近い段階で、赤インクで段落区切りが定められる。

津原泰水氏が、シス書店で開かれていた「澁澤龍彦没後30年」展に出品されていた(四谷シモンに言及する)原稿用紙の低解像度画像と共に「原稿用紙は、このようにして使う。文章が仕上がっていくプロセスを残しておく物なのだ」とツイートなさっていたが、推敲の跡を辿れるようにしてある紙面は、まず第一に、作者自身が作品を捕まえるために書かれるものと言えるだろう。

先述のように入稿原稿であることを示す朱書きが入っている原稿用紙においては、基本的にこうした推敲の跡は見られず、草稿から書き起こされた浄書原稿となっている。草稿に改行位置を示す記号が朱書きされているのは、第三者が入稿原稿の浄書を行うことがあり得る前提で明示していたものかもしれない。

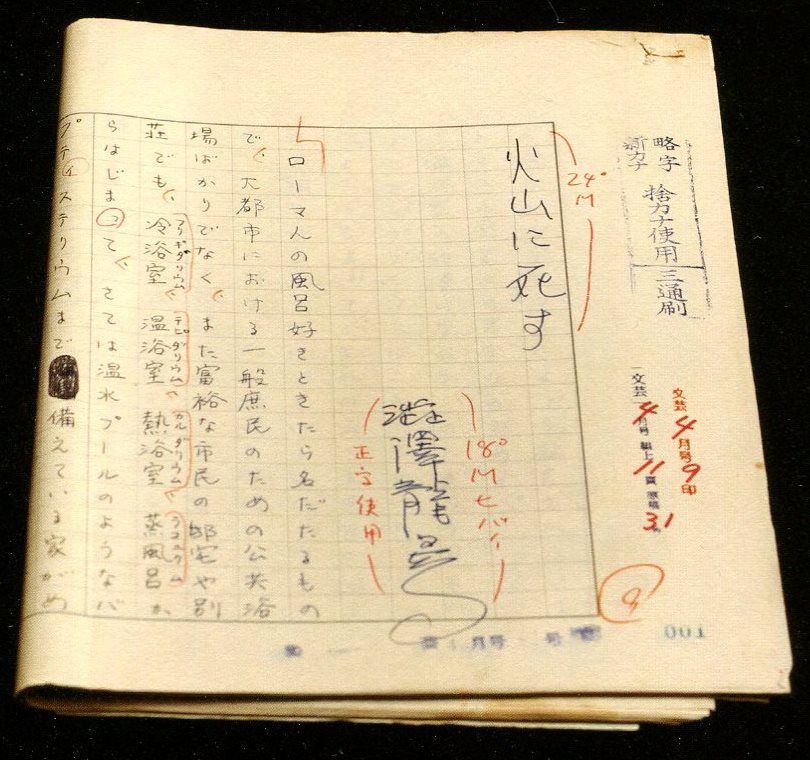

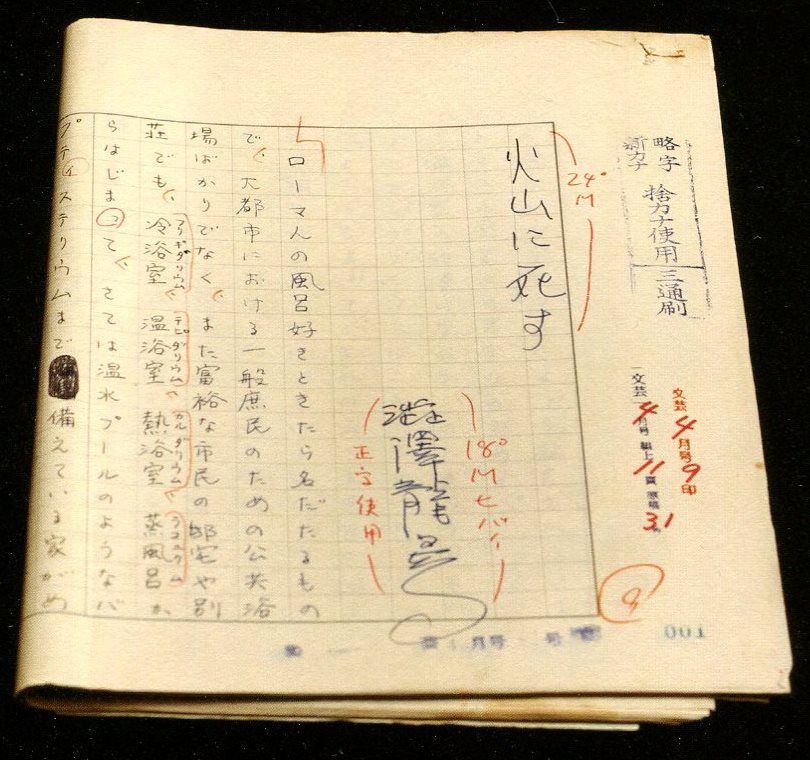

図録でも展示キャプションでも、近代文学研究の流儀でいう「入稿原稿」と同じ意味合いで「原稿」とキャプションがつけられている例が、図録136頁に掲載されている『「火山に死す」原稿』である。

タイトル「火山に死す」には「24ポイント明朝体」を意味する「24°M」と朱書きがあり、署名には「18ポイント明朝体」を意味する「18°M」と、「澁澤龍彦」の四文字を七文字分のスペースに割り付ける「七バイ(七倍)」の指示、更に「正字使用」の注記が付されている。

こうした「割付」に基づいて組みあがった初出誌面は次のようになっている。

連載であることから連載タイトル「唐草物語」が縦長の宋朝体で組まれ、更に本文と同じ明朝活字で「その三」と回数が示されているが、これらは入稿原稿上には注記されていないように見える。また、挿絵の有無や、タイトル廻りの行取り、天地のアキなど、やはりこの『文藝』昭和54年4月18巻3号148頁を組み上げるには、追加の情報が必要になるのだが、そのあたりは定型フォーマットとして注記不要と考えられたのだろうか。

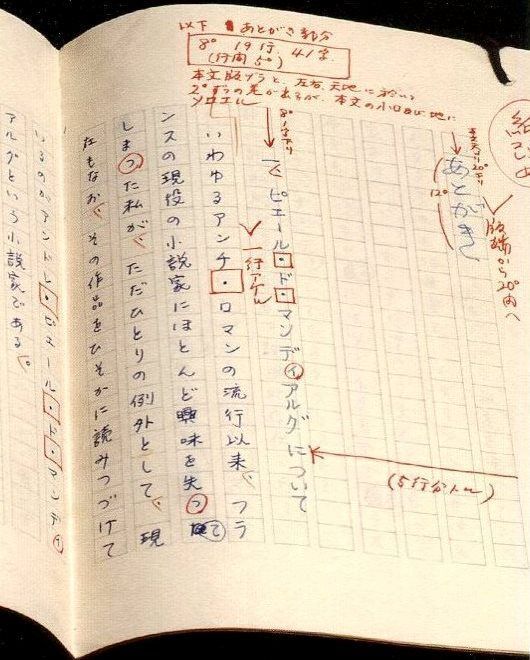

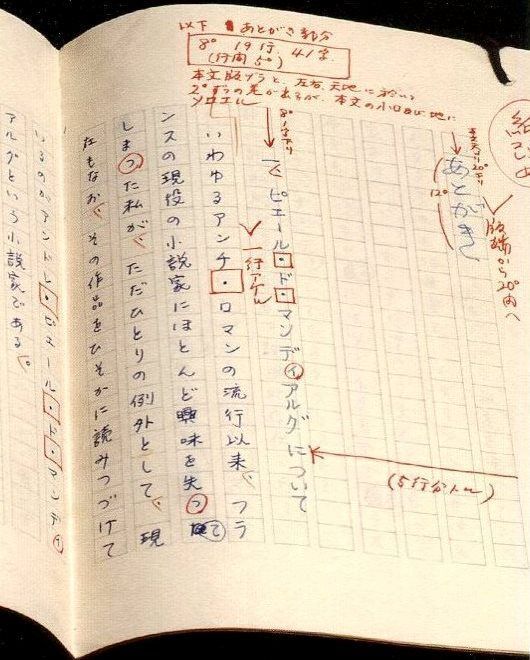

これが、例えば〈マンディアルグ『大理石』「あとがき」原稿〉のように単行本の入稿原稿になると、割付の朱書きは、図録113頁に掲載されている次の図のように、細かな点まで記される。

ひょっとすると、図録でも展示でも「原稿」ではなく「草稿」とされているのは、掲載誌である『潮』1972年1月号での初出タイトルが「占星術の古都 イスパハン」でありこの原稿用紙に記された「イスパハンの昼と夜」とは異なっているから決定稿ではない、という理由であるのかもしれない。

澁澤の手を離れて編集部から更に印刷所へと回されていると考えられるこの入稿原稿上のタイトル表記と掲載誌上の表記が異なっている理由は、一般的な作業の流れで考えれば、ゲラ(校正刷り)の段階で澁澤(または編集者)の手が入って書き換えられたからだと推定される。

決定稿とは呼べないかもしれないが、近代文学研究の流儀でいう「入稿原稿」と呼んで差し支えない。

さて、以上のような観点で――つまり近代文学研究の流儀に沿って――「澁澤龍彦ドラコニアの地平」展の図録を眺めていくと、「草稿」か「原稿」かの記載が資料内容と合致しないケースが見受けられる。

例えば、図録110頁に掲載の、『「発禁よ、こんにちは――サドと私」草稿』。掲載誌を示す「新潮 月号」のスタンプが押され「7」の朱書きがあり(このテキストは『新潮』1960年7月号が初出)、またタイトルに「18P」(18ポイント活字)、サブタイトルに「9P」(9ポイント活字)、著者名に「3」(三号活字)を用いるよう割付指示が書かれていることが、入稿原稿であることを示している。

世田谷文学館内の展示キャプションでは「原稿」となっている『夢の宇宙誌』の資料が図録100-102頁で「草稿」とされていたりするのは、展示設営に大きく先立つと考えられる図録の製作段階では「草稿」および「原稿」の区別をどのようにつけるのかという点に関する視点が、図録編集時点では共通の認識として確立していなかったことを示すのだろう。

近代文学研究の観点でテキストの生成過程を跡付ける意味でも「草稿」か「原稿」かの区別は重要であるけれども、印刷技術史あるいは印刷美術史の資料という側面から考えた場合、残された原稿用紙資料が、組版者(印刷者)に向けた「割付」指示の朱書きが付された「原稿」(入稿原稿)であるのか、それとも割付指示が書かれておらず、代わりに作者による推敲の跡が数多く残されている「草稿」であるのかの区別は、更に決定的に重要である。

ここから、筆者の私見により、図録掲載資料について「草稿」か「原稿」かの区別を付け直してみたい。

| 掲載頁 |

図録キャプション |

筆者私註 |

| 050-051 |

「高丘親王航海記」草稿 |

| 052-053 |

「高丘親王航海記」決定稿のための加筆・修正 |

(決定稿のための加筆・修正を行った)単行本入稿原稿 |

| 058 |

「シュルレアリスムと屍体解剖」草稿 |

| 065 |

「観念の動物園『唐版犬狼都市』のために」草稿 |

| 066 |

「土方巽について」草稿 |

| 068 |

「悪魔のエロトロギア――西欧美術史の背景」原稿 |

| 074 |

プリニウス「スキヤポデス プリニウス『博物誌』第7巻第2章」翻訳草稿 |

| 074 |

プリニウス「アリマスポイ人 プリニウス『博物誌』第7巻第2章」翻訳草稿 |

| 075 |

「迷宮と日時計」草稿 |

| 077 |

「南方学の秘密」草稿 |

| 080 |

「宝石伝承」のための草稿 |

| 087 |

「鳥のいろいろ」草稿 |

| 089 |

「時計草――ミニアチュール的想像力」草稿 |

| 091 |

「石の中の生きもののこと」草稿 |

| 100 |

「夢の宇宙誌」草稿 |

入稿原稿 |

| 109 |

サド「ソドム百二十日」第1部(抄)草稿 |

| 110 |

「発禁よ、こんにちは――サドと私」草稿 |

入稿原稿 |

| 112 |

アレ「腹の皮のよじれる話」(抄)草稿 |

| 113 |

「大理石」原稿 |

| 114 |

「幻想動物学 ア・バオ・ア・ク」草稿 |

| 116 |

「幾何学とエロス」草稿 |

| 116 |

「宇宙卵について」草稿 |

| 119 |

「十八世紀 毒の御三家――スウィフト サド ゴヤ」草稿 |

| 120 |

「城と牢獄」草稿 |

| 122 |

「クラナッハの裸体」草稿 |

| 122 |

「みずからの純潔性に関印された若い処女 サルバドール・ダリ」草稿 |

| 122 |

「ルドンの黒」草稿 |

| 123 |

「桃鳩図について」草稿 |

| 123 |

「マニエリスト抱一――空前の植物画家」草稿 |

| 123 |

「河鍋暁斎――百鬼夜行図」草稿 |

| 134 |

「ランプの廻転」草稿 |

| 136 |

「火山に死す」原稿 |

| 138 |

「夢ちがえ」創作メモ |

| 138 |

「夢ちがえ」草稿 |

| 139 |

「きらら姫」創作メモ |

| 139 |

「きらら姫」草稿 |

| 140 |

「髑髏盃」創作メモ |

| 140 |

「髑髏盃」草稿 |

| 142 |

「うつろ舟」創作メモ |

| 142 |

「うつろ舟」草稿 |

| 143 |

「ダイダロス」創作メモ |

| 143 |

「ダイダロス」草稿 |

| 148 |

『ねむり姫』装幀のための自筆の指定書き |

| 170 |

「星の王さま、タルホ」草稿 |

| 170 |

「石川淳と坂口安吾 あるいは道化の宿命について」草稿 |

| 181 |

「ヘラクレスの睾丸」草稿 |

| 182 |

「イスパハンの昼と夜」草稿 |

入稿原稿 |

| 183 |

「ペトラとフローラ 南イタリア紀行」草稿 |

| 184 |

「日本列島南から北へ」草稿 |

| 185 |

「ラコスト訪問記」草稿 |

| 186 |

「さざえ堂――二重螺旋のモニュメント」草稿 |

| 187 |

「塔と庭のある町――大内文化をたずねて」草稿 |

| 188 |

「パドヴァの石屋」草稿 |

| 190 |

「東勝寺橋」草稿 |

| 190 |

「鳥の声 虫の声 初音がつづる鎌倉の四季」草稿 |

| 190 |

「明日谷」草稿 |

| 190 |

「鎌倉今昔」草稿 |

| 194 |

「絵本について」草稿 |

| 195 |

「美術館」草稿 |

| 199 |

「儒良」草稿 |

| 200 |

「高丘親王航海記」創作メモ |

| 201-202 |

「儒良」創作メモ |

| 203-205 |

「蘭房」創作メモ |

| 205-206 |

「獏園」創作メモ |

| 207-208 |

「蜜人」創作メモ |

| 209-211 |

「鏡湖」創作メモ |

| 213-214 |

「真珠」創作メモ |

| 215-218 |

「頻伽」創作メモ |

| 220 |

「高丘親王航海記」草稿 |

| 221 |

最終章「頻伽」草稿 |

| 227 |

「都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト」草稿 |

| 230 |

「撲滅の賦」草稿 |

自筆資料がオブジェの一種として扱われ図録中にグラフィック素材として配置されている点も残念ではあるのだけれども、それにしてもこれほど濃密に澁澤テキストの生成過程を垣間見ることができる資料は、他に類を見ない。それだけに、(私見では)上記4点の不徹底とは言え、近代文学研究の視点を維持できなかったものかと残念でならない。

参考:

関連: